2020年

10月

23日

金

コロナの日々 その4 Coronavirus days (Part 4)

ウガンダは10月9日58回目の独立記念日を迎えました。

例年は、首都Kampalaばかりか、Kitgumのようなド田舎でも、中央からのVIP…ファーストレディなど、を迎え、賑々しい催しが行われ、Kampalaなどでは海外からの来賓も多数迎え、国を挙げて、お祝いムードで盛り上がるのですが、コロナ禍の今年は、ふつうなら数時間にも及ぶ大統領のスピーチがあったのかどうか、BBC Newsでさえも報道が確認できません。

On Oct. 9 Uganda marked the 58th anniversary of its independence. Ordinarily, lavish events attended by high-ranking government officials, the first

lady, and other dignitaries would be held not just in the capital of Kampala but even in rural areas like Kitgum. Many guests from overseas would come to Kampala, and the country would be in a

celebratory mood. But this year, because of the havoc caused by the coronavirus, we can’t find out even from the BBC News whether or not the president gave his usual hours-long

speech.

9月下旬のコロナ対応スピーチで予告されていたように、この15日、国境封鎖が解除、エンテベ空港も再開され、もちろん厳しい条件付きではありますが、国レベルの公務やビジネスなどの出入国が可能になったようです。1月、新図書館の引き渡し式にKitgumに来てくださった亀田大使もついに離任されました。

As was announced in his late September speech on the coronavirus, on Oct. 15 the country’s closed borders were opened and Entebbe International

Airport was reopened. Of course, there are strict conditions for entry, but evidently it is now possible to enter the country for national affairs or business.

Kameda Kazuaki, the Japanese ambassador to Uganda, who came to Kitgum for the handover ceremony for the new library in January, has left his

post.

また、Primary校とSecondary校で、各々の最終学年(P.7, O.4,

A.2)だけの授業も再開。ただし、手指洗いの水道設備やソーシャルディスタンス等を確保できることなどが条件のため、ごく一部の学校だけで始まっただけとのこと。 今年度私どもの就学支援生の中には当該学年の子供は無し。もしいたとしても、彼らが通うガバメント学校は“水道設備”など無いので条件をクリアできないでしょう…。ほとんどの子供たちは今も“食”にありつきやすいタウンよりさらに田舎の村々に行ったきりのようです。

In the primary and secondary schools, classes have resumed only for the highest grades (P. 7, O. 4, A. 2). But because running water for

hand-washing and social distancing are required, apparently only a few schools have actually resumed classes. None of the students the library is supporting this school year is in those grades.

Even if they were, the government schools they attend do not have running water and cannot meet these requirements. Apparently, most of the children are still in rural villages rather than in the

towns, where it is easier to get food.

9月末、”科学者たちは、アフリカの低い新型コロナ致死率の背後にある理由を見つけようとしている“というロイター通信の記事がJapan

News紙に掲載され、広島のNさんがコピーを送ってくださいました。南アフリカやモロッコの感染者数、死者数は決して少ないとはいえませんし、ウガンダを含む他のアフリカ諸国でも徐々に感染者数、死者数ともに増えつつはありますが、確かに当初予測されていたよりははるかに低く抑えられています。要因として、

①感染状況、人数などの把握、集計が不十分、不正確、

②人口構成…住民の平均年齢が大変若い、

③結核予防BCGなどの効能、

④早々の国境封鎖や外出、移動制限、

⑤数々の感染症に見舞われてきた経験が活きている

等々が考察されています。

In late September a Reuters article under the headline “Puzzled scientists seek reasons behind Africa's low fatality rates from pandemic”

appeared in the Japan News, and N-san in Hiroshima prefecture sent it to us. There have been quite a few coronavirus cases and deaths in South Africa and Morocco, and in Uganda and other African

countries as well the number of cases and deaths are gradually increasing. But the numbers are far lower than initial projections. The article suggests several factors:

1. Inaccurate official figures, unrecorded deaths

2. Demographics: Africa’s youthful population

3. Cross-protection from the BCG tuberculosis vaccine

4. Early closure of borders, travel restrictions

5. Resistance as a result of past exposure to other coronaviruses

私どもには、20~年のウガンダでの見聞から、いずれもが適っているよう思えます。

例えば①、どういう人が何人住んでいるかも定かでない奥地の村々では、多くの人々がコロナに限らず、どんな疾病ででも医療を受けることなく死亡、ほとんどは、“マラリアで“と処置されます。実は、”コロナで“だったとしても、PCR検査など不可能ですから、本当のところは誰にも分かりません。

コロナ死者数は増えないわけです。

② 確かに…、が、そもそも①と同じで、正確な人口動態調査は不可能、住民の人数、年齢などつかめないと思いますが。

③ WHO、Red

Crossといった国際医療機関にバックアップされたガバメントのチームが村々に分け入って無料接種を行っています。しかし、村落の年長者(呪術医!?)、親、保護者たちが占い?!などにより子供たちへの接種を妨げるケースが多々あります。昨秋、当局から「通学している子供たちは全員学校で受けるので、図書館塾の子供たちにも接種を受けさせて。」と依頼があり、子供たちに「接種してから図書館においで。」と伝えたら、かなりの子供たちが図書館に来なくなり、聞くと、親や保護者が、「害があるので受けさせない、だめというならもう図書館には行かせない!」と、拒絶。家庭訪問するなどし手をつくしましたが、全員に接種させることはできませんでした。

④ これもアリですね。日本などがまだボーッとしているうちにさっさと空港も国境も学校も閉鎖、厳罰付きの外出・移動制限など導入、あまりの素早さにビックリしました。

⑤ コレラや熱帯病等、毎年、散発の報道があり、ヒヤッとさせられますが、私どもが知る限り、抑え込みに成功しています。

理由はどうあれ、空恐ろしい予言が的中することなく、一日も早く収束するように、と祈るばかりです。

Having observed the situation in Uganda for more than 20 years, we believe all of these are plausible.

1. In remote villages where it is unclear who and how many people are living there, many people may die from the coronavirus or other

illnesses without receiving medical care. In most cases, their deaths are attributed to malaria. Even if they are said to have died from the coronavirus, there is no way to administer a PCR test,

so one really knows whether they had the virus or not.

2. It’s true that Africa has a youthful population, but as with 1), it is impossible to conduct an accurate census, and the number of

residents and their ages cannot be accurately determined.

3. Backed by international organizations such as the World Health Organization and Red Cross, government teams fan out to villages to

give free vaccinations. But in many cases village elders (witch doctors?), parents, and guardians prevent children from being vaccinated on the basis of fortune-telling. Last fall, we were told

by the local authorities that because children who attend school are vaccinated there, those who come to the library should be vaccinated also. But when we told the children they could not come

to the library until they had been vaccinated, many of them stopped coming. When we inquired, parents and guardians told us that they would not have their children vaccinated because they

believed the vaccinations were harmful and that if it was a requirement, they would no longer send their children to the library. We visited their homes and did everything we could, but we

weren’t able to get all the children to get vaccinated.

4. This is also a factor. While Japan and other countries were still in a fog, Uganda and many African countries promptly closed their

borders and schools and introduced strict travel restrictions with penalties. We were surprised by how quickly they took action.

5. Every year reports of outbreaks of cholera and tropical diseases give everyone a scare, but as far as we know, efforts to suppress

them have succeeded.

Whatever the reasons, we hope the scary predictions are off the mark and the pandemic will end as soon as possible.

2020年

8月

17日

月

コロナの日々 その3 Coronavirus days (Part 3)

UGは空港や国境を封鎖、外出や行動制限を継続中。そろそろ政府は学校や市場、公的機関の再開を考えているようですが、厳しい制限下にもかかわらず、1か月ほど前に公的には初めての死者が出てからは1,2日毎に1,2名ずつの死亡者が報告されるようになっています。Kitgumでは、首都K’laやケニヤ/タンザニア国境地帯のように深刻にはなっていないようですが…。

The airport and borders in Uganda are still closed, and the restrictions on going out and on travel remain in place. The government is apparently considering reopening schools, markets and public institutions before long. Despite the tight restrictions, about a month ago the first death in Uganda was officially announced, and since then one or two deaths have been reported every couple days. The situation in Kitgum is not as serious as it is in the capital of Kampala or along the borders with Kenya and Tanzania, but…

Kitgumからメールが来ました! We have received e-mail from Emma!

”3勇士” Emma, Issac, Lawrence. 大人は外出時、マスク必着!でないとポリスや治安部隊にひどい目に遭わされる可能性が‼ コロナよりも“怖い”とか!?! ガバメント敷地内は、出入りが制限されていて閑散としているため、ちょくちょく出没するヘビ対策に長靴も必要!

Masks must be worn when going out or you may get in trouble with the police or the security forces. Because access to

government property is restricted and all is quiet, boots are essential to prevent being bitten by the snakes that often appear.

”3勇士” が、生垣や植込み、石畳の雑草と格闘すること~時間!! Thanks to the battle of the “three heroes” with the hedges, shrubbery, and weeds between the paving stones,

おかげで、サッパリ、スッキリしました!!!!

the library grounds are neat and tidy.

上の作業日とは別の日、久しぶりにGinnery地区の子供たちが訪ねてきたそうです。ずいぶん大きくなっている様子‼! 全員、土間/ワラ屋根の家住まい、水道も無く、流水で手を洗えるような子たちではありません。なんとか無事でいてほしいです!

On another day, children from Ginnery came to visit for the first time in a while. They have grown a lot! They all live in homes with earthen floors

and thatched roofs and cannot wash their hands in running tap water. So we hope they will stay safe.

Arop Joshua Akello Sharon Medina B2

(図書館塾生/Library pupil) (P3) (図書館塾生/Library pupil)

Adong Rose (P2) Canwat Brian(P2)

2020年

5月

29日

金

コロナの日々 その2 Coronavirus days (Part 2)

Kop Ango~? ようやく解除ですね~but

当方ハイリスク高齢者ですので、まだ当分は自粛しようと思っています、歯医者だけは、診療再開するそうですので、治療再開しようと思ってますが、うつるのも、うつすのもマズいので、県境を越えて横浜の母や九州の親類などに会いに行くのもまだまだ・・・ガマン!

Here in Japan the state of emergency has finally been lifted, but because we are high-risk senior citizens, we plan to continue to exercise self-restraint for

a while longer. The dental clinic will start seeing patients again, though, so I plan to resume my treatment. But we mustn’t catch the virus or give it to someone else, so we still have to

refrain from going out of the prefecture to visit my mother in Yokohama、Kanagawa Pref. and relatives in Kyushu for a while longer.

図書館スタッフの一人Emmaとファーザー(私どもの借家のオーナー)からKtgの状況を伝えるメールと写真が来ました!

We received e-mail messages with a lot of pics from Emma who is a library staff member, and from Fr.Anthony, our landlord. They are telling us about the situation in Kitgum.

Ktgでは、Emma(3月から大学に通うはずだったけど...)、Isaac(今夏,大学入学申し込み申請を考えていたけど...)、Lawrence(A.2,なので近々授業が再開され、今年秋の終わり頃、国のセカンダリー卒業統一試験を受験することになりそう...)たちが、時々子供たちの相手をしてくれたり、フェンス越しに図書館の様子を見に行ってくれたり、INtネットカフェで、メールをくれたり...有難いです。

In Kitgum Emma, who should have started university in March; Isaac, who was thinking about applying to university this

summer; and Lawrence, whose A.2 classes will resume soon and who will probably be able to take the unified examination for secondary school graduation in late fall, sometimes play with the

children, check on the situation at the library, and send us e-mail from an Internet café, for which we are grateful.

図書館 私どものKitgumの宿

UGでは、出入国完全禁止、国境も空港も閉鎖、罰則付きの厳しい行動制限下、現在までの感染者数300人程度、その大多数は、物資運送の長距離ドライバーたちだそうです。死者はゼロとのこと。Ktgでも、日の出から夕方まで、Ktg県内に限り行動自由、ただし移動手段は徒歩と自転車のみOK。県をまたいでの移動は、治安当局の許可を得た生活必需物資の運搬車両等だけ可。品薄のため物価高騰、1,5倍~ほどと!。

They said that what with the travel ban, the closure of the borders and airports, and the strict restrictions on activities that carry penalties, so far there have

been only 300 coronavirus cases and no deaths in Uganda. In Kitgum, people are allowed to move freely within the Kitgum District only from dawn ’til dusk and only on foot or by bicycle. Travel

outside the district is only allowed as permitted by the security authorities for activities such as transporting daily necessities. Because there is a shortage of goods, prices have soared to

1.5 times the usual.

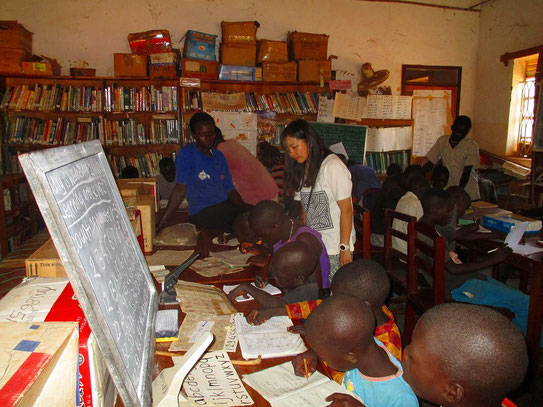

小学校はP.7(Primary7)、高校はO.4とA.2(Ordinary4とAdvance2)が再開されたそうです。今年度私どもの支援生徒には該当者がいません。他は既に3か月以上登校無し、FMラジオによる補修授業あり。が、当方支援子供の家庭やその周辺では電気がないのが普通なので、利用は難しい。子供たちの大多数は、政府の『感染の可能性がさらに低く、収穫時期が近く食べ物にありつきやすい奥の村々に行って農作業を手伝うように』との指導に沿い、疎開中。タウンに残っている数少ない子供たちは時々、Emmaたちのところに顔見せに来ていることようです(写真をご覧ください)。

At the primary school, seventh graders(P.7) have returned, and at the high school classes have resumed for students in Ordinary 4(O.4) and Advanced 2(A.2). This

school year there are no students in those grades among those supported by the library. The other students have already been out of school for more than three months. Lessons are available via FM

radio, but there is typically no electricity in the homes of our students or in their areas, so the children can’t take advantage of the lessons. Most of them have followed the government’s

recommendation to evacuate to more rural villages where the likelihood of infection is lower and where food is readily available. The few children who remain in town sometimes come to see Emma

and other staff members. (See photos.)

Aber Fortunate Omara James Pikica Marvine

Agenorwot Mercy Oyella Aketowanga Beatrice

2020年

4月

06日

月

コロナの日々 / Coronavirus days

…ですが、時間の経つのは本とに早く、毎年一度の帰国もひと月が経ってしまいました。当方ハイリスク高齢者ですので、ひたすら外出自粛、”巣ごもり”しています。もっと高齢の親、親類、友人たち誰一人にも会っていません。今のところ我々二人も、親、親類,友人たちにも”陽性者”は出ていないようです。

UGは、まだ感染者は少なく死者も出ていないとのことですが、私どもが支援している子供たちの家々や近隣周辺には水道も無く、劣悪な衛生環境からすれば、遅かれ早かれ、大変な事態に陥るのでは…?と震えがきます。図書館スタッフも子供たちもInt.ネットはできないので、手紙を書こうと思ったのですが、トロ~イ日本政府と違い、UGは既に『国外からの入国禁止』、『全国民の外出禁止』が発令したそうで、物流、交通手段も無くなり、EMS(国際宅急便)でも配達されないのであきらめました。UGへの帰路航空券は既に取ってありますが、①UGへの入国不可、②EKは全便運航停止中(帰路チケットは有効期限が1年延長に…)、③ぬるま湯日本でも遂に出国禁止勧告が出たので、①②③すべてが解除になるまでは、子供たちや人々の健康が守られるように、命が助かるように、遥か日本から祈り続けるしかなさそうです。

まさに”非常時”‼、皆様もどうぞご自愛の上お元気でお過ごし下さい。

PS: 支援物資をお送り下さるという有難いお申し出もいただいていますが、上の様な状況で、いつ現地で受け取れるか、利用できるか見通しが立ちません。帰UGの日が決まりましたら、お知らせいたしますので、お待ちくださいますようどうぞお願いいたします。

Time truly flies. One month has already passed since we returned to Japan for our annual visit home. As we are at high risk for

serious complications from the coronavirus because of our age, we are refraining from going out. We have not seen my mother, who is even older, or any of our relatives or friends. So far neither

we nor any of them has been infected.

In Uganda few people have been infected with the coronavirus, and there have been no deaths. But there is no running water in

the homes of the families of the children we support or in their neighborhoods. In light of the poor sanitation, we fear sooner or later the situation will be serious.

Neither the staff of the library nor the children who use it have access to the Internet, so we decided to send a letter to them. But, unlike the

slow-moving government of Japan, Uganda has already banned the entry of foreigners and instituted a lockdown. The use of private vehicles has been prohibited, and public transport has been

halted. International express mail will not be delivered, so we abandoned that idea.

We already have our airline tickets to return to Uganda, but 1) we are banned from entering the country, 2) Emirates has

canceled all flights (our return tickets are open with a one-year validity), and 3) even complacent Japan finally prohibited travel abroad. So, until these three circumstances change, we must

remain in Japan and continue to pray that the children and others in Kitgum stay healthy and that their lives are spared.

To all those reading this, please take care of yourselves too amid this crisis.

One final note: Some people have kindly offered to send emergency supplies to the library, but because of the current situation,

there is no way to know when we will be able to receive them there or if we will be able to use them. Once we know when we will be able to return to Uganda, we will notify you. So please wait

until then.

《写真は全てコロナ騒ぎが起こる前、今回の帰国よりずっと以前折々に撮ってあったものです》

毎日多くの来訪者がある県庁の敷地。部局ごとの多くの建物が散在。しかし、水道は敷地内に2か所の外付け蛇口があるだけ。清掃スタッフが管理し,彼女たちがお休みの時はロックされて使用不可。図書館の向いの立派な2階建て戦争ミュージアム。エアコンやWiFiといった設備が整ったこの建物内にも水道は無し!

The grounds of KTG district government headquarters, which many people visit every day. Various departments are housed in the many buildings. But there are only two water faucets outside. When

the cleaning staff in charge of the faucets is off work, the faucets are locked and cannot be used. The big building opposite the library is the National Memory and Peace Documentation Centre.

Although it has air conditioning and Wi-Fi, there is no running water!

帰国直前の日曜日、一般の図書館利用者の列。上述の事情なので、開館日はいつも 右端に手洗い用の雨水利用のタンクを用意。 Patrons line up outside the library waiting to get in. This photo was taken the Sunday just before we left to return to Japan. Because of the water situation described above, when the library is open we put a large bottle of rainwater (seen at right) outside the library for people to wash their hands.

Ktgのバスパーク。K'laやGulu、さらに奥の村々に行き来する人々はここから乗り合いバス(ミニバンや小型トラック)で移動。“外出禁止令”が出て、今は、乗り物も人々の姿も消えたそうです。この広~いバスパークにも水道は一つもありません! This photo shows the bus station in Kitgum. People who want to travel to even more rural villages can catch buses (actually minivans or small trucks) here. But because of the lockdown, no vehicle and no one can be seen these days. No water is available at this big bus station either.)

藁屋根+牛糞と泥の壁+土間…の支援子供たちの家々。水道も電気も無し、換気をする窓もありません。 Homes of several students who are receiving support from PR Africa are seen in these photos. They have thatched roofs, walls made of mud and cow dung, and earthen floors. They have no running water, electricity or windows for ventilation.

2020年

3月

07日

土

2020年1学期スタート!! First term of the new school year starts

新しく就学支援を始める9人の家庭訪問の写真と制服姿をご覧下さい。( )内は,小学校で面接と英語と算数のテストの受け、決まった学年。

例:P.2は小学2年生。当地では、”父親不在“(生死にかかわりなく)、祖母、母、オバなどが多くの子供を養う貧困”母子家庭“が大変に多い。

Take a look at these photos taken during visits to the homes of the nine students who will be newly supported by the library this year with the students in their new uniforms. The number in parentheses after each name indicates the grade that the children will enter based on interviews at the primary school and tests in English and arithmetic. In this area many families are poor and are headed by the mother, grandmother or an aunt because the father, who may or may not be living, is not present.

Ajok Scovia/アジョク スコヴィア(P.4)

, Anenocan Mirriam/アネノチャン ミリアム(P.4) 母のみ(mother only)

Ajok Scovia/アジョク スコヴィア(P.4) 母のみ(mother only)

Aromorac Babra/アロモラチ バブラ(P.3), Lubangangeyo Stephenルバンガニェヨ スティーブン(P.2)

Laker Sunday/ラケー サンディ(P.3)

Amoi Robina/アモイ ロビナ(P.2)

Anenocan Mirriam/アネノチャン ミリアム(P.4) 母のみ(mother only)

Latabu Jacline/ラタブ ジャクリン(P.3) & Canwat Brian/チャンワット ブライアン(P.2) (従姉弟 母/伯母のみcousins, mother/aunt )

Aryemo Sunday/アリェモ サンディ(P.4) 母のみ(mother only)

Aromorac Babra/アロモラチ バブラ(P.3), Latabu Jacline, Laker Sunday/ラケー サンディ(P.3) 母のみ(mother only)

Amoi Robina/アモイ ロビナ(P.2) 母のみ(mother only), Canwat Brian, Lubangangeyo Stephen/ルバンガニェヨ スティーブン(P.2) (姉弟 母のみsiblings, mother only)

2020年

2月

10日

月

新図書館、引き渡し式に続いて… New library handover ceremony (continued)

早速、就学支援生ミーティングを開き、一般の子供へのサービスも始めました!

After the handover ceremony we wasted no time in holding a meeting for the students we support and began offering services to other children.

2020年度1学期目前、いつもの“新学期スタートミーティング”を開催。今年も支援を継続する12人、今学期から新しく就学支援を始める9人とその保護者が対象。数名の子供本人や保護者は、田舎に行ったまま戻っていない、体調不良などで欠席ですが、出席者は新しく広~い建物で、ご覧のような笑顔、笑顔、です!! Students receiving support from the library attend the annual meeting prior to the first term of the new school year. This year’s meeting was held for 12 students who will continue to receive support and nine more who will receive support for the first time as well as their guardians. A few children and their guardians were absent as they had not returned from the countryside or because they were ill, but those who attended were all smiles when they saw the big, new library building.

式後初めての日曜日、アヤノさん(昨年のボランティア)の看板に迎えられ、開館時刻より1時間以上も前から、一般ユーザーの長蛇の列。でも、今までのように1時間も外で待たされることなく、すぐ入館でき、まだ、こんなに余裕があります!

Patrons line up to enter the new library the first Sunday after the handover ceremony, welcomed by the new sign made by last year’s volunteer Ayano. Children

began forming a long line outside the library more than one hour before it opened. Unlike in the past when they sometimes had to wait for an hour outside, now they can come in right away because

there’s plenty of room.

今年度ピカピカの1年生の3人。初めての来館です。その後ろには、引き渡し式当日、亀田大使から頂戴した日本国外務省特製カレンダーが‼ Three new first-graders visit the library for the first time. The Foreign Ministry calendar given to the library by Ambassador Kameda on the day of the ceremony can be seen in the background.

新図書館の目玉の一つ、幼児ルーム。今までは場所が無く、兄姉が本を読む間、狭い机の上でジ~ッとよいこしてるしかなかったのですが、ご覧のようにおもちゃで遊んだりお昼寝したり…おもらししても問題ナイ!?! スタッフが手すきの時は、一緒に遊んだり、絵本を読み聞かせたりもできます。

The baby and toddler room is a special feature of the new library. Until now there was no place for them and they just had to behave on top of a small desk

while their big brother or sister was reading. Now they can play with toys or take a nap. And if they wet their pants, it’s no problem! When staff members have the time, they can play with the

babies and read picture books to them.

目玉その2は、広~い倉庫。これまで整理、保管する場所が無く、あちこちに分散して積み上げ、埃をかぶらせていただけの物資や本の段ボール箱のほんの一部ですが運び込みました。活用しやすいようにジックリ整理していきま~す。人手が足りませんが…。

Another nice feature of the new library is the large storage area. In the old library there was no place to organize or store things, so supplies and boxes of books were piled up here and

there covered with dust. We’ve brought some of them to the new library and will organize them carefully so they are easily uses. If only we had more people…

2020年

2月

01日

土

新図書館、”引き渡し式” 挙行‼ New library handover ceremony held!!

大使館GGPスタッフの適切、かつ強力な主導により、“遅くても2月以内には…”との予想より1か月近く早くその日を迎えることができました!! Kampalaから遠路ご臨席いただいた駐UG亀田大使は、スピーチの中で私どもの20年近くになる活動について温かいお言葉でご紹介下さいました。“By the end of February at the latest…” That was what we were told about the date of the ceremony for the handover of our new library. Thanks to the firm, effective leadership of the staff in charge of the Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP) at the Japanese embassy in Uganda, that day arrived almost one month early. The Japanese ambassador to Uganda, Kameda Kazuaki, came all the way from Kampala to attend the ceremony and kindly acknowledged our nearly 20 years of work in Kitgum in his speech.

数日前から、県職員、PRAfricaスタッフ、子供たち一丸となっての大掃除の甲斐あって数年前の完成当時の奇麗さが蘇り、テープカットを待つ新図書館。UG国旗と日の丸も嬉しそう。正面奥には、初公開の手作り看板。「ブログでも見ましたよ!いいですね‼。」と大使にもご同行のGGP担当F女史にも大変お褒め頂きました。

The new library looks brand new prior to the ribbon-cutting ceremony after district government workers, PR Africa staff and the children all pitched in to clean it thoroughly for several days before the big event. Even the flags of Uganda and Japan look happy! Our new handmade sign made its debut at the entrance. Ambassador Kameda and a GGP staff member who accompanied the ambassador to the ceremony praised the sign saying, “I saw it on your blog! It’s great!”

銘板序幕 LC Chairman(県知事)、大使

The chairman of the Kitgum District local council and Ambassador Kameda unveil the plaque on the library.

学校組と図書館組両方からの子供代表とBaba Ogen。

Student leaders of the school and library groups pose in front of the new library with Baba Ogen.

2020年

1月

22日

水

Apwoyo Katoo Mwaka~アプォヨ カド ムワカ~!!! Happy New Year~!!!

《お手紙を手にオディ~》 と 《新図書館近況》

Children pose with letters & an update on the new library

走行距離25万キロオーバーの超オンボロクルマの修繕等々に手こずってる間に、1月も下旬になってしまいました! 1通また1通と皆様からのお手紙がご到着中~!!

ンが、受取人(=子供たち)が、3学期終了後、クリスマス前後から、Ktgよりさらに奥の村々に行ったままなので、手渡しして写真を撮ることができません! 1か月以内位には、全員戻ってくることを期待していますが…。〈写真説明は全て左から右〉

今日は、“お手紙を手にオディ~”(チーズと言う代わりに、こちらではオディーといいます)は、5名のみです。

Time flew while we dealt with having repairs done on our old, worn-out car, which has more than 250,000 km on it, and it’s already late January. Letters from you

are coming in, but many of the recipients (children) have been in villages more remote than Kitgum since Christmastime after the end of the third term, so we haven’t been able to take pictures of

them with your letters. We hope all of the children will return by the end of January, but for now here are five children saying “odi” (cheese) with the letters they have received.

Pikica Marvin(ピキチャ マーヴィンP.4⇒2月からP.5)とAgenorwot Mercy Oyella(アゲノルォット マーシー オイェラP.3⇒2月からP.4)

Pikica Marvin (fourth grade, fifth grade from February) and Agenorwot Mercy Oyella (third grade, fourth grade from February)

Laker Sunday(ラケー サンディ図書館塾生*) とAryemo Sunday(アリェモ サンディ図書館塾生*) Aketowanga Sarah(アケトワンガ サラP.2⇒2月からP.3),

Laker Sunday and Aryemo Sunday (both students at the library*) Aketowanga Sarah (second grade, third grade from February)

* 2020年度(来月2月スタート)から、就学支援生に加えようと内々候補にしている子供がこの2名を含めて図書館塾生の中に 5名ほどいます。これまで繰り返し保護者を交えて面談して絞ってきました。今後、家庭訪問し、LC(地域の民生リーダーたち)と意見交換し決定します。早く決めたいのですが、子供本人や保護者が田舎に行ったきりだったり、訪問を早めにしても、新学年スタートまでに、その家の事情が良くも悪くも急変し、事前準備に大変な手間ヒマをかけた家庭訪問や懇談が無駄になってしまったり、します。このロスを最小限にするため、できるだけギリギリに訪問、懇談を行います。*Five children who study at the library, including these two, are being considered for educational support from PRA when the new school year starts in February. These students were selected after several meetings at which their guardians were present. The final decision will be made after visits to their homes and discussions with the leaders of the local council. We would like to make a decision as soon as possible, but the children and their guardians sometimes go off to the countryside for a while. And even if we visit their homes in the near future, before the new school year starts their family circumstances may suddenly change for better or worse and the visits to the home and talks with the family, which require a lot of advance preparation, may be for naught. In order to minimize this waste of time and effort, the visits and talks will be conducted as close to the start of the school year as possible.

Left: 銘板〈左奥〉と UG国旗と日の丸掲揚用のポールとBaba Ogen。Plaque (background, left), flagpoles for the flags of Uganda and Japan, and Baba Ogen.

Right: 銘板〈左端〉とポール2本。大理石の銘板には、“THIS LIBRARY WAS CONSTRUCTED WITH SUPPORT FROM THE GOVERNMENT OF JAPAN ……この図書館は日本政府からの支援で建設された……”等々と刻まれています。“引き渡し式”に向け、少しづつ準備が進んでいます。 Plaque (far left) and flagpoles. The inscription on the marble plaque states: “This library was constructed with support from the government of Japan.” Preparations for the handover ceremony are being made.

2019年

12月

31日

火

子供の手紙、届きましたか? Have you received your letter from a child?

12月5日㈭にKitgum郵便局から発送した“ごあいさつ状”が支援者の皆様のお手元に届き始めたようで、関連していただいたご質問にお答えいたします。

Letters to our supporters that were mailed from the post office in Kitgum on Dec. 5 have begun to reach their recipients. In that connection we have received several questions.

Q1:「3学期が終わり手紙書きを始めた」そうですが、子どもは「期末テストが終わった、結果はまだ分からないが進級できると思うetc」と書いています。通知表がまだ、ということですか? 進級できるかどうか、とは、義務教育の小学校なのに落第がある、ということですか?

The letter I received indicated that the third term had ended and that the child was awaiting examination results but expected to advance to the next grade. Have the children not yet received

their report cards? As the letter referred to whether or not the child would be promoted, does this mean that children can be held back at the compulsory primary school level?

A:学校、学年にもよりますが、テスト終了後は授業が無く子供たちは登校不要になり、1週間ほど経て終業日を迎え、この日に通知表が渡され、進級可・不可が分かります。しかし、その「採点期間」と称する時間が過ぎても通知表の用意ができない教師がかなりいます。来年度が始まるまでもらえないことも珍しくありません。今回も半数近くの子供がもらえていません。

進級不可つまり落第もかなりあります。特に中・高学年(P.4~P.7)は珍しくありません。経済力のある家庭の子供はリピートしたり、転校したりしますが、貧しい家の子は費用が嵩むので、落第、そのまま、小学校中退…になってしまうのが一般的で、図書館学習組の子供たちにもそういう子供が多数います。‘図書館塾’ではほぼ能力別に分けた5クラス各10名前後の子供をスタッフ1名が教えますので、5,60~7、80名以上ものすし詰め教室の学校では落ちこぼれてしまった子供も目覚めて、適宜、通学を再開させるとトップクラスになる子が続出!

It depends on the school and the grade, but after examinations there are no classes and children need not go to school for about one week until the official last day of the term. On that day

children receive their report cards and find out whether or not they will be promoted. But quite a few teachers are unable to prepare their report cards by the end of the grading period. Students

often do not get their report cards until the start of the next school year. This year, nearly half of the children have yet to receive their report cards.

Quite a few children are not promoted. This is not uncommon among upper graders (primary grades 4 through 7) especially. Children from families with financial resources may repeat a grade or

transfer to another school, but expenses for children from poor families run up, so in many cases they drop out of primary school after failing. Quite a few children who study at the library fall

into that category. Children who attend classes at the library are divided by ability level, and one staff member teaches about 10 children. So, in many cases, children who had fallen behind at

school where they were crammed into a classroom with anywhere from 50 to 80 other students, bestir themselves and when they go back to school are at the head of their class.

新学年度開始前に2019年度の通知表を受け取れた支援生たち。この子たちは全員優秀な成績で進級決定!!

Q2:昨年までは40名前後の子供たちが手紙書きをしていたと思いますが、今年は半数くらいかと。どうしたのですか? Through last year around 40 children wrote letters. This year the number is about half that. What happened?

A:既に当該の皆様にはお知らせ、ご相談してきましたが、昨2018年度末から今2019年度にかけ、多くの子供が当PRAfricaの支援を離れました。家族とか親類とかの誰かが費用負担できるので当方からの支援を受ける必要がなくなったという子が15名ほどいます。

当方が通わせている比較的費用が安い公立小学校から、費用の高い私立小学校に転校した子どもも複数います。残りは、何らかの事情で、保護者ともどもスッといなくなってしまい、支援継続ができなくなったケースです。こちらでは氏名も住所も登録や届出制度など無く、痕跡なく引っ越してしまうのが一般的なので、日頃から子供たちにも保護者にも「引っ越す時は前もって相談を!」と言っているのですが、「ホウレンソウ(報連相‽)無し」が文化?なので徹底しません。「遠くに引っ越したらしい。」と分かった時には、元の住まいの近所の人々や仲良くしていた子供たちに聞いても何も手掛かりはありません。

We have already notified some of our supporters directly, but from the end of the 2018 school year through this school year, PR Africa’s support of many children ended. In the cases of 15

children, a family member or relative was able to assume paying the school fees and our support was no longer needed. Several children we were sending to the public elementary school, for which

the fees are relatively low, transferred to private primary schools for which the fees are high. The rest disappeared with their guardians for some reason, so we were no longer able to continue

to support them. There is no system here by which people’s names and addresses are registered nor is there any notification system, and it is common for people to move away without leaving a

trace. We ask children and their guardians to speak with us before they move. But in this culture it is common for people to move without informing others or consulting with them, so we are

seldom notified. When we learn that a child has moved far away, even if we ask neighbors at their former residence or the children’s friends, there is usually no clue as to where they have gone.

ほぼ1年以上、音沙汰なし、消息不明の受取人=子供の手に渡らないままのお手紙の数々…

Q3:日本の郵便局で訊くと、「航空便ならⅠ,2週間で届くはず」といわれるのに、どうして何か月も時には1年以上もかかるのですか?

When I inquired at the post office in Japan, I was told that air mail should arrive there in a week or two. So why does it sometimes take several months or even more than one year?

A:UGでは、郵便局は私どものいるKtgタウンのような各県庁所在地に一軒しかありません。またEMSなどの国際宅配便は個配が原則ですが、一般の航空便・船便などは日本のように個配はしません。郵便局の私書箱に入れられているのを適宜見に行き受け取るしかありません。郵便局にも決まった開業日・時間があるのですが、なぜか閉まっていることがシバシバあり、私書箱を✔するのも一苦労です。私書箱は年6万シルほどの使用料がかかり、一般の住民でこれを利用できるのはおそらく1%にも満たないと思います。私どもの支援を必要とする家では、郵便局など人生一度も行ったことがないのが普通、第一、家には紙も筆記用具も無いのが普通、あっても読み書きできないのが普通ですから…。引っ越し前に相談があったので別々の遠くの村に引っ越した後も当方が支援を続け、今も各々の村の学校に通っているAngee

Irene とAcen Harrietは、書けるかも知れませんが、書いた手紙をどうやって投かんできるでしょうか?また支援者の方が、直接この子たちに届けたいと思っても宛先住所をどうしたらいいでしょうか? 私どもが年一回彼女たちを訪問する時に手渡し、受け取りするしかないのです。

In Uganda, there is only one post office in each district government seat, such as Kitgum. As a rule, international express mail items are to be delivered individually, but items sent via

ordinary air mail or sea mail are not. We must go to the post office now and then to see if there is any mail in our box. The post office has regular hours, but for some reason it is often closed

during those hours, so we have difficulty collecting our mail.

A post office box costs 60,000 shillings per year, and less than 1 percent of the general population can afford that. Most of the families that need our support have never been to the post

office. This is typical. First of all, they have no paper or writing implements, and even if they did they cannot read or write.

Angee Irene and Acen Harriet informed us beforehand that they would be moving to remote villages, and we have continued to provide support for them to attend school in their villages. They

could perhaps write letters, but how could they mail them? Some supporters have indicated they would like to send letters directly to the girls and have asked what they should do about an

address. All we can do is take the letters to them on our annual visits to their homes.

Kitgum県唯一の郵便局の私書箱。中央の柱のすぐ左奥、真ん中あたりが私たちのPOBox240です。

2019年

12月

21日

土

看板100%完成! New sign completely finished!

”99%完成”のところで、足踏みをしていましたが、ようやく出来あがりました!

Progress on our new sign had been stalled at 99 percent complete, but the sign is now finally finished.

乾季到来!と思われるような青空、眩しくて「オディー」といっても笑顔が歪んでしまいます!

The brightness of the blue sky heralding the arrival of the dry season causes scrunched-up faces as everyone says “odi!”

透明プラスチックフィルムで全面をカバーし、木枠をつけました! 額縁に入れたような感じです。The new sign covered with clear plastic film and with a wooden frame around it.

来年早々、「引き渡し」を受けられそうな新図書館(中奥)と現在使用中の建物(右端)。The new library, which is scheduled to be turned over to us early next year (background), and the current library (right)

みんなの協力で、ここまで成長しました!乾季を乗り越えてほしいです。

2019年

12月

06日

金

2019年度が終わり年一度のご挨拶状書きを開始! School year ends, annual writing of greeting cards begins!

昨年より1週間ほど早く作業開始。昨年は、支援者の皆様のお手元に届くのが大変遅く、「半年以上もかかった!」という方もいますが、今年はできれば年内~Ⅰ月頃までに届くように、と子供たちもスタッフ一同も張り切っています。 写真説明は全て左から右です。

This year the children began writing their cards about one week earlier than last year. Last year’s cards arrived very late. In fact, some people said it took more than six months for their cards to reach them! This year the children and staff are working to ensure that supporters receive their cards in December or early January.

図書館塾生の5人。人生初めての英語の手紙書きに挑戦! 前列 ラタブ ジャクリン, アリエモ サンディ, アロモラチ バブラ, ラケー サンディ, 後列 アニワー ジョエル(今年から、S.S.* O.1。自分の手紙は即日終了。後輩たちの面倒を見てくれています), スタッフ(s) Isaac, Joyce, Grace,アジョク スコヴィア。

5人とも来年度から就学支援する予定です。S.S.*=Secondary School ほぼ日本の高校に該当。最初の4年間がO(Ordinary)レベル,後の2年間が(Advance)レベル。

Five students who study at the library for over 1 year show off the first letters they have ever written in English. Front

row: Latabu Jackline, Aryemo Sunday, Aromorac Babra, Laker Sunday. Back row: Anywar Joel; staff members Isaac, Joyce, and Grace; Ajok Scovia. Anywar Joel, who is in Secondary School O. 1*,

finished his letter in a jiffy and then helped the younger students with theirs. All five students will receive educational support for the next school year.

*A six-year program consisting of four years at Ordinary level followed by two years at Advanced level.

L.Sunday, A. Joel

L.Jackline, A. Sunday, Joyce(s)

L.Sunday, L. Jackline, A. Joel

A. Sarah

L. Emmanuel, Isaac(s)

A. Babra

学校の帰りに来館したP.2からP.4の支援生たち。

前列 マーシー オィエラ, ピキチャ マーヴィン,

後列 アベー フォーチュネト, オマラ ジェイムズ, ルバンガニェヨ エマニュエル, オテマ ブライアン。

Primary school students who receive support from the library stop by on their way home from school. Front row: Mercy Oyella, Pikica Marvine. Back row: Aber

Fortunate, Omara James, Lubangangeyo Emmanuel, Otema Brian.

さすが就学生、早くもほぼ完成! 右端2名は初めて書いたアドング ローズ、アケトワンガ サラ

These students finished their letters in no time! O. Brian, A. Fortunate, O. James, P. Marvine, Adong Rose, Aketowanga Sarah

Isaac(s), A. Scovia

L.Sunday, L. Jackline, A. Joel

Grace(s), Sam(s),

Aketowanga Beatrice アケトワンガ ベアトリス

A. Rose, A. Sharon

2019年

11月

22日

金

新・図書館の周りに植樹しました! Seedlings planted around new library!

建設を始める時、用地の向き、形状などの関係で仕方なく、木を2本ほど伐りました。その代わりにはなりませんが、新図書館全体をグルリと取り囲もうと苗木を植えました。屋根より高い木だと雨どいに落ち葉が詰り、雨水利用に差し支えたり、枝が折れるなどソーラーパネルに障害が出たりしますので、成長しても屋根より下までの高さにしかならない生垣、葉色は、新図書館の外見の色にマッチした黄緑です。十分大きくなるまでには数年かかるそうですが、来年2月頃、大使館⇔KTG県⇔私どもPR

Africaの“引き渡し”時には、数十センチの高さに一列に並んで来館者の目を楽しませてくれるでしょう!!といいたいのですが、さしもの雨季も終盤、雨が降る日の間隔が開き、雨量も激減しています。1日でも降らないと乾燥がひどく、ちゃんと根付いてくれるかどうか…。図書館学習組の子供たちが、整地、植え付けから、毎朝の水やり、雑草取り等々、一生懸命世話してくれています。幼い頃から、畑の手伝いで鍛えているからでしょう、鍬の使い方、苗の扱い方など、堂に入ったものです。約160本の苗木を植え終わり記念写真、ハイ, Ode(オディ~)!!、今日は、ご褒美のビスケットを一枚ずつ手に、もう一度Ode~‼

When construction on the new library began, because of the direction the site faced and its shape, unfortunately we had to cut down two trees. Though they can’t replace those trees, we recently planted seedlings all around the new library. The leaves from trees taller than the roof would clog the rain gutters and interfere with our using rain water. And branches might break off and damage the solar panels, so we planted a hedge that will grow no taller than the roof and whose yellowish green leaves will match the color of the library’s exterior.

We were told it will take several years for the plants to reach their full height, but they should be 20 or 30 centimeters tall by next February and delight our guests when the library is turned over to PR Africa by the Japanese embassy and the local government. Or at least that’s what we hope. For now, the rainy season has ended, so there will be days with no rain. And the amount of rain has decreased considerably. When rain doesn’t fall for even one day it gets quite dry, so we’re not sure if our seedlings will take root.

The children who study at the library have worked hard to take care of everything from preparing the soil and planting to daily watering and weeding. Perhaps because they have been working in the fields since they were small, they are very good at using a hoe and caring for the seedlings. We gathered for a group photo after planting about 160 seedlings. Say odi! (the local version of “Say cheese!”) After giving everyone a cookie as a reward, we posed for another photo. Once more: odi!

2019年

11月

01日

金

新・図書館、工事完了!! New library completed!

2017年2月下旬に着工、8か月後の10月に完成の計画でした。長~い長い道のり、何度も挫けそうになりましたが、皆様の励ましで遂にここまでたどり着きました! この後、工事完了承認を受けるための各種文書が大使館を通して、外務省とKitgum県との間で行き交い、最終的には来年2月頃に、いよいよ私どもPRAfricaに利用運営が委ねられる予定です。

Construction of the new library began in late February 2017 and was scheduled for completion eight months later in October. It was a long haul, and we were often

frustrated, but with your encouragement, the building has finally been completed. Next, documents to certify the structure’s completion will be processed by the Foreign Ministry and government

officials in Kitgum via the Japanese embassy, and in February operation of the library will officially be turned over to PR Africa.

Babaたちが2日間付ききりで注文し続け、何とかOK!となった書棚と机‼

Bookshelves and desks Baba and others spent two days ordering arrived after we managed to get approval for them.

大使館のS氏も来館し、工事終了を確認!

10月21日にはKTG県側からの文書も大使館に提出されたとのことです。

“99%完成”の看板と毎㈯ミーティングに参加の就学支援生たち。高学年生は全員対象の毎㈯補習のため学校へ行き、中・低学年生も数名はマラリア(おまけに最近は風疹*も流行っていて騒動に!)等で欠席ですが、アヤノさんのKTG出立直前、"もう待てない!"ので撮りました。

風疹* 北部一帯で流行りだし、WHO、赤十字、医療NGOなどが子供に無料の予防接種を実施。ところが、「毒だ!受けさせるな!」という風評があり、図書館組の子供の中にも、保護者が“受けさせない!”という事例が発生! 同じ家の兄弟姉妹なのに、就学生は学校で一律に受けさせられ接種済み、図書館生は未接種、という事態が起きています。

Students we are supporting to school pose with the 99% complete library sign at the weekly Saturday meeting. All upper graders were absent in order

to attend supplementary lessons at school, while several middle and lower graders missed the meeting on account of malaria. (There has also been an outbreak of rubella* recently.) But we couldn’t

wait any longer as Ayano was about to leave Kitgum, so we gathered for this group photo.

*Rubella is prevalent throughout northern Uganda. The World Health Organization, Red Cross, and medical non-governmental organizations give free vaccinations to children. But groundless rumors that the vaccine is harmful circulate, and the guardians of several of the children who study at the library have told them not to get the shot. In some cases, among children in the same household, those who attend school have been vaccinated while those who study at the library have not.

10月9日はウガンダの独立記念日、今年は57回目。以前は、多少、学校に通ったことがありそうな人たちでさえも「独立記念日? 何それ? ヘ~、アッ、ソッ」というような人がほとんどでしたが、ここ数年はラジオの普及が進み、認知度が少しは上がったかと…今日は久々P.6 生が来館しましたので、日本在住のNさんから届いた英字新聞を紹介。

Oct. 9 marked the 57th anniversary of Uganda’s independence from the United Kingdom in 1962. In the past, even people who had had some schooling seemed to be unfamiliar with Independence Day, but with the proliferation of radios over the last few years awareness of the holiday has a bit increased. On the day this photo was taken sixth graders had come to the library for the first time in a while, so we showed them a special page on the holiday that was published in an English-language newspaper and sent to us by N, who lives in Japan.

2019年

10月

07日

月

Anywar Patrick アニワー パトリック 10歳 力尽きました。Anywar Patrick passes away

7月頃から、既存の薬剤に耐性のあるらしい悪性のマラリアに罹り、入、退、転院を繰り返してきましたが、遂に、輸血用血液が必要な量、入手できずに逝きました。マラリアの合併症の中で最悪といわれる“黒水熱”も、皆様からお送りいただいた葉酸、鉄分、ビタミンB12などを摂取し、一度は乗り切り、安定していたのですが…、残念です。

小さな棺の中に、皆様から頂いていたお見舞いカード、おもちゃ、彼が図書館で使っていたノートなど入れてあげました。遺影用の写真は、安定期に、たまたま自宅の前にいたところを撮ってあったのを拡大して木枠に入れ飾ってもらいました。まさかこんなことに使うとは思ってもいませんでしたが…。Oyoオヨ~(ニックネーム)には、学校に通わせてあげられなかったことが悔やまれますが、後に続くお金がないため義務教育の小学校にさえ通えない多くの孤児たちへの支援を彼のことを心に、できる限り続けていくつもりです。これからも皆様の温かく力強いご声援・支援を心からお願い申し上げます。Apwoyo Ma Tek!!

Anywar Patrick, 10, has died. Since July he had been suffering from a virulent form of malaria that was resistant to existing medications and had been in and out of the hospital. He came down with blackwater fever, one of the most serious complications of malaria, and had been taking the supplements that many of you sent – folic acid, iron, and Vitamin B12. He recovered, and his condition was stable for a while, but in the end he was unable to get the amount of blood required for transfusion, and he passed away. It is truly regrettable.

Into his small coffin we placed the get-well cards and toys you sent to him as well as the notebook he used at the library. For his portrait, we enlarged a photo taken recently when he was out in front of his house while his condition was stable. We never dreamed the photo would be used for this purpose. It is regrettable that we were unable to send Oyo (Patrick’s nickname) to school. But, with thoughts of him, we intend to go on with our endeavors and support the many other children who are unable to get a compulsory education at elementary school because they have no money. Your continued kind, encouraging support would be greatly appreciated. Apoyo ma tek!

2019年

9月

26日

木

新図書館の看板が“99%”できました! Sign for new library 99% complete!!

入手できないスチール製の代わりに木製書棚が地元業者によって製作中、同時に、アヤノさん(68thボランティア)が、今まで皆様から頂戴してあった折り紙などを活用し手作りの看板を作ってくれました! “完成‼”と言いたいのですが、雨風土埃を防ぐためにも仕上げに使おうと決めていた“無色透明ラッカー”がKTGには無い! K’laでなら売っている!!そうですが、アヤノさんの約3か月のボランティア期間も残り少なく、彼女が立つ前に入手は困難…なので、“99%”完成記念写真を図書館寺子屋組の子供たちとパチリ。マラリアが猛威を振るっていますので10名ほどが欠席ですが、次々交代で欠席するので全員集合は“100%完成!”時に。

Because we could not get steel bookcases, wooden ones are being made by a local contractor. Meanwhile, Ayano, our 68th volunteer, has made a new sign for the library using origami and other materials from supporters. We’d like to say it’s finished, but clear and colorless lacquer for weatherproofing the sign, the final step, is not available in Kitgum. It is sold in Kampala, but Ayano’s three-month stay as a volunteer is almost over, and it will be difficult to get the lacquer before she leaves. So, we took a photo of the 99% finished sign with students who study at the library. There is an outbreak of malaria now, so some ten children have been absent, and we had to give up on getting a shot with everyone present.

99%”完成記念写真 Ayano, library staff and children pose with the 99% complete sign.

作成中のアヤノさん Ayano makes the new sign.

2019年

9月

12日

木

退院しました!! Out of the hospital!

皆様のご声援、祈りのおかげで、Anywar Patrick(アニワーパトリック10歳)が、幸運にも再々々…輸血を受けることができ、昏睡状態から再び回復しました!!(彼のために輸血が受けられなかった患者さんもいるかもしれないと思うと複雑ですが…)

鎌状赤血球細胞自体を根本的に治すことはできなくても、輸血が必要となる溶血を起こさせないために、血液にダメージを与える感染症にかからないように気を付けなければならないのですが、写真のような住環境…電気も水道もなく、生活排水を流す下水路もなし、窓もないワラ屋根土間小屋に大人から乳幼児まで何人もの家族でザコ寝…ですから、「マラリアにかかるな!」というほうが無理… 日頃から少しでも血液の状態を良く保つため、たくさん皆様からお届けいただいた“葉酸”、“鉄分”、“ビタミンB12”などを摂らせます。まとめて渡すと、いくら説明してもガバッと飲んでしまったり、兄弟姉妹たちが食べ?てしまったりするので、近くに住むJoyceに預かってもらい、毎夕1回ずつ服用しに来るようにします。『元気になってね!』の手作りカードをお送りくださった方もいました‼ Apwoyo Ma Te~k!!!!

Thanks to your support and prayers, luckily Anywar Patrick, 10, was able to have a series of transfusions and recovered from his coma once again! (I have mixed feelings when I think that there may have been others who were unable to get transfusions as a result.)

While his sickle cells themselves cannot be repaired, in order to prevent hemolysis that requires transfusion, he must be careful not to catch any infectious diseases that might damage his blood. But, as you can see from the photograph, he lives in a windowless thatch-roofed home with an earthen floor and without electricity, water, or sewer for domestic wastewater. Everyone in the family, from adults to babies, sleeps crowded together. So telling him to avoid catching malaria is pointless. In order to maintain his blood in good condition, we will have him take the folic acid, iron and Vitamin B12 that many of you generously sent. If we give it all to him, no matter how clearly we explain how to take it, he will take too much at one time or his brothers and sisters may eat it. So Joyce, who lives nearby, is keeping it for him. He goes over every evening to Joyce’s place to take a proper dosage. He also received a handmade get-well card!!! Apwoyo Ma Te~k!

2019年

8月

26日

月

大至急 “葉酸”を、鉄分を‼ Please Send ‘Folic Acid’&‘Iron’ asap!!

先回お知らせした鎌状細胞貧血にマラリヤを併発し意識不明から回復したAnywar Patrick(10歳)、写真のように無事退院し、その後元気に過ごしていると思いきや、容態が急変、わずか1週間ほどで再入院になってしまいました!

鎌状細胞貧血には根本的治療法はまだ無く、“葉酸”と“鉄分”の摂取が対症療法として著効が認められているそうです。当地では入手困難ですが、日欧米などでならドラッグストアのチェーン店などでサプリとして比較的お手軽に入手できると思い、AnywarPatrickに“葉酸”を、“鉄分”を、お送りいただけますよう心からお願い申し上げます。厚かましい限りですが、なにとぞ一日も早く、お願いいたします。Apwoyo Ma Tek in advance!!!

As you can see from the photo, Anywar Patrick, 10, whom we wrote about last time, was discharged from the hospital after being unconscious with sickle cell anemia and malaria. He seemed to be doing well after that, but his condition suddenly deteriorated, and he had to be hospitalized for another week.

There is no cure for sickle cell anemia, but folic acid and iron are recognized as being effective in controlling its symptoms. It is difficult to get folic acid and iron here but relatively easy to buy as supplements at drug stores in Japan, Europe and the United States. We would like to ask our supporters to send donations of folic acid and iron supplements asap for Anywar Patrick. Your cooperation would be greatly appreciated. Apwoyo Ma Tek!

2019年

8月

20日

火

血液が、書棚が、無い!!! Shortage of blood and bookshelves!

2学期も大詰め、期末テストが終わり、終業日まで登校不要となった中・低学年の子供たちが図書館に来るようになり、写真のようにすし詰め状態。

The second Term is coming to an end, and final exams are over. Students in the middle and lower grades, who don’t need to attend school through the last day, have been coming to the library, and it is packed, as you can see.

その中、Anywar Patrickアニワーパトリック(10歳 写真前列右端 兄Omara Jamesオマラ ジェームス12歳は就学支援中)が“貧血”で瀕死の事態に陥ってしまいました!

彼はもうかれこれ5,6年図書館に“通学”していて今年1学期から“正式”就学支援する予定でしたが、悪性の貧血*のため体調不良になることが頻繁で、就学手続きの時期を逸し、今学年も引き続き図書館で学んでいました。今回は元々の貧血に加え、マラリアを併発し、意識不明の重体に‼ 多量の輸血が必要でしたが、Kitgumだけでなく北部地域ではGuluなどの大病院でも血液が無い!… 母親(前列真ん中)からの輸血も限界で、「もうだめか…」と思われましたが、ギリギリのところでようやく血液が届き、ご覧のように回復しました! ずっと付ききりで世話をし、何度も血液を提供しているお母さんも疲れ果てていますが、まずは一安心。数日様子を見、状態が安定すれば退院の予定です。

*貧血:当地では、鎌状細胞貧血などそれ自体で致命的となる悪質な貧血患者が大変多い。それに加えてマラリアを併発し亡くなる例も多い。救命には輸血が必要ですが、Kitgumなど貧しい北部地域では、劣悪な住環境によるマラリア罹患率が非常に高く輸血用血液不足が恒常的。Kampalaなどに転院したくても体力もお金も無く…重篤な事態に陥る人が大勢います。

Among those students, Anywar Patrick, 10, (front row, right) was near death with a severe case of anemia. After studying at the library for five or six years, he was scheduled to receive our support to attend school starting the first term of this school year. (His brother Omara James, 12, receives support from the library.) But he frequently became ill because of his anemia* and missed the chance to enroll in school. So he is studying at the library again this year. In addition to his anemia, he also got malaria and was unconscious in critical condition. He needed numerous transfusions, but there was no blood available in Kitgum or at the big hospital in Gulu, also in northern Uganda. The best he could get was transfusions from his mother (front row, center),but it reached the limit. It was feared he would die, but a supply of blood arrived just in time, and, as you can see from the photo, he has recovered. His mother, who tended him the entire time and repeatedly donated blood for him, is exhausted but relieved. If Anywar Patrick continues to do well, he will be released from the hospital in a few days.

*Many people in this region suffer from sickle-cell anemia and other serious forms of anemia that can be fatal. When anemia is accompanied by malaria, many people die. Life-saving transfusions are necessary. In Kitgum and the rest of northern Uganda, a high percentage of people are infected with malaria as a result of their poor living environment, so there is a constant shortage of blood for transfusions. Even if patients wish to be transported to hospitals in Kampala, many of them are not strong enough or can’t afford to do so. Many of these people become gravely ill.

もう一つ“無い”のは、新図書館の書棚! 東京の外務省に承認されたBOQ(資材の数量、コストの一覧表)に基づきスチール製を購入しようと業者がKampalaに出向き何日も東奔西走しましたが見つからず… 大使館にBOQの書き換えをお願いし、当地の家具作り業者に木材製を作ってもらうことになりました。折悪しく雨期の真っただ中、停電も多く、材料の木材を十分乾燥させるのに時間が必要で、出来上がりはまだ先…、従いまして、先月半ばの大使館GGP担当S氏の来訪で一気に進んだのがまた足踏み状態。やっぱりTIA!=This is Africa~!!

しかし、アヤノさん、着々と新図書館のため、いろいろ用意してくれています。

今取り組み中なのは、現図書館で愛用してきた“LIBRARY”の掛物=以前のボランティアさんが段ボール紙と折り紙で作ってくれたもの、長年月、風雨に耐えすっかり傷んでしまいましたが、手作りの味わいが捨てがたかった…=のリメーク!

There is also a shortage of bookshelves for the new library. The supplier who was to purchase steel bookcases based on the bill of quantities (BOQ) approved by the Foreign Ministry in Tokyo spent several days in Kampala searching for some with no luck. It was decided to ask the embassy to revise the BOQ and have wooden bookcases made by a local furniture maker. Unfortunately, it was in the middle of the rainy season, there were many power outages, and time is required to dry the wood. So the shelves will not be finished for a while. Accordingly, the progress that followed last month’s visit by S-san, the embassy official in charge of the grant program, has come to a halt. Oh, well. This is Africa! But, Ayano-san is steadily getting things ready for the new library. Right now she is remaking our “LIBRARY” sign. The current sign was made by a former volunteer from cardboard and origami paper. After years of exposure to the weather, it is damaged, but we wanted to stick with a handmade sign.

2019年

8月

03日

土

68thボランティア アヤノさん&新(と古参?)スタッフ 68th Volunteer Ayano and New&(veteran?)Staff Members

特記のない場合の写真説明はいつも通り左から右へ、です。

Laker Lisa ラケー リサ(14才)に 個人指導中のアヤノさん、オーストラリア留学とフィリピン生活経験のある保育士さんです。Ayano gives personal instruction to Laker Lisa, 14. Ayano is a nursery school teacher who has studied in Australia and lived in the Philippines.

Grace, Nancy(右端奥)スタッフになって3年目,今やベテランです。Eunice, Emma(左端奥)高校在学中から休暇の時手伝ってくれました。高校教師を目指し大学に入学するので間もなくKTGを離れます。 Grace, Nancy ( far right, background) in her third year on the staff, is now veteran. Eunice, Emma (far left, background) started assisting us during his vacation from high school. He will soon leave Kitgum to go to university so he can become a high school teacher.

今日が2日目、最新入りスタッフKibwota Isaac キブウォタ アイザック(左端手前)、8日だけ先輩のAgeno Rwot Euniceアゲノ ルウォット ユーニス(右端)の授業を参観。

On his second day at work, new staff member Kibwota Isaac (left, foreground) observe lessons along with Ageno Rwot Eunice (far right), who has worked at the library a mere eight days longer than Isaac.

アヤノさんと子供たち、今日の勉強が終わってリラックス! Ayano and kids relax after the day’s lessons.

Aciro Grace アチロ グレイス(中央)年少組を指導中。Aciro Grace (center) provides instruction to lower graders.

手前からEunice, Baba Ogen, アヤノさん (from the foreground) Eunice, Baba Ogen, Ayano

2019年

7月

19日

金

新図書館建設大前進!日本大使館S氏、来訪!

当初の完成予定2017年10月より既に1年8ヶ月以上経過、手間が掛かるだけで先が見えませんでしたが、ここにきて大使館の強力なリーダーシップ、的確な働きかけにより大きく進展! 大使館GGP(日本政府による草の根無償支援事業)担当のS氏がKitgum入り。

NさんがUS帰国中ですので今回は英文はありません。写真説明はいつも通り左から右です。

県知事と異動してきて3日目の副CAOとも会談。68thボランティアのアヤノさん*, CAO補佐, Baba, S氏, 副CAO(スーツ姿), 県知事, 業者(青シャツ) *追ってご紹介します。

S氏のイニシアチブで、KTG県、3施工業者の責任者たちが初ぞろい。この後2時間以上、細部にわたり話し合い今後について確認、合意。

懸案だった周辺の整地整美の責任分担が明確に。

鳩首ミーティング1 3人おいてCAO、県エンジニア、CAO補佐

雨樋が付きました。

その2 県エンジニア、CAO補佐、2人おいてCAO、県財務局長

雨樋から集まる雨水を溜めるタンクの設置

雨樋⇒排水パイプ⇒タンクが繋がりました。

タンク内に落ち葉、飛来ゴミ、土埃り等が入るのを防ぐための仕掛け(ポリバケツの底に釘で穴を開け、メッシュと細かい砂利を敷き詰め、水タンクの蓋に穴を開けバケツを装着、バケツの蓋にもパイプを通す穴を開け…雨水はこのパイプを通りタンク内に入り、ゴミはバケツに残る、というもの)

椅子62脚搬入

天井の剥離とその修繕

机10台搬入。机の表面がザラザラ…、さらに磨きをかけニスを塗りなおすことに業者も同意。

2019年

7月

08日

月

《第2部》支援者の皆様からのお手紙を手にOdie!(こちらではチーズといわずオディーといいます。)

PART Ⅱ: Posing with letters from their sponsors, students say “odi”! (Here we say “odi” (ground nut paste) instead of “cheese.”)

1学期終了後田舎に行ったまま戻らない子供たち、家の用事、学校の行事や全員対象の土日の補習のため図書館に来られない中高学年生たちへのお手紙が渡せずにいます。

期末試験後には、少しは時間ができ来館すると思います。今しばらくお待ちください。

We have not been able to give letters from the supporters to children who went back to their villages at the end of the first term and have not yet returned or to students in the upper forms P.6 and P.7 who have not been able to come to the library because of chores at home, school events, or supplementary lessons on Saturdays. They will likely stop by after final exams, so please be patient.

今年度からSecondary School(ほぼ日本の高校に該当)に通っている3人、Anywar Joel(アニワー ジョエル), Opoka Brian(オポカ ブライアン), Rubangakene Dauzi( ルバンがケネ ダウジ)遠距離通学で中々図書館に来られませんが、久しぶりに元気な姿を見せてくれました!Starting this year, three students are commuting to secondary (high) school: Anywar Joel, Opoka Brian, and Rubangakene Dauzi. They have to go a long way to school, so it is difficult for them to come to the library. It was good to see them looking well!

Aciro Sundayアチロ サンディ、

Laker Beatriceラケー ベアトリス

Pingoloya Giftyピンゴロヤ ギフティ

Pikica Marvineピキチャ マーヴィン,

Omara Jamesオマラ ジェームズ

Ongom Ronald オンゴム ロナルド

Aweko Babra アウェコ バブラ

Opoka,Dauzi,Joel Secondary生3人、今度は、Dauziがお手紙を受け取りに来たのに付き添ってきました。

2019年

7月

03日

水

2学期スタート! 第1部 Start of the Second Term PARTⅠ

二人が就学支援生に加わりました!(写真説明は全て左から)

Two new students are among those supported by the library.

1722:Aketowanga Sarahアケトワンガ サラ13歳、Aketowanga Beatriceアケトワンガ ベアトリス12歳。二人とも生まれて初めての制服!Public小学校の面接の結果、サラは2年生に、ベアトリスは1年生になりました。

Aketowanga Sarah, 13, and Aketowanga Beatrice, 12, wear school uniforms for the first time! After interviews at Public Primary School, it was decided that Sarah would enter second grade and Beatrice first grade.

1711:Joyce, 妹(10歳図書館で学習中)、母、Sarah

Joyce, her sister (10 years old and studying at the library), their mother, Sarah

Sarah, 妹、母。この小屋で弟(8歳図書館学習中)と5人、母が近所の畑仕事や家事を手伝い生活。父は行方知れず。Sarah with her sister and mother. Five people, including Sarah’s younger brother, 8, who studies at the library, live in this hut. Their mother helps with work in nearby fields and with housework to support the family. The father’s whereabouts are unknown.

伯母(亡母の姉)、Beatrice。父は乳児の時死亡、母と田舎で暮らしてきた が、母も亡くなり叔母に引き取られた。叔母は小さい畑を持っていて衣食住は何とかなるが学費までは難しい…。Her aunt (sister of her deceased mother) and Beatrice. Her father died when she was a baby. She was living with her mother in the countryside, but her mother died and she was taken in by her aunt. Her aunt works a small field and manages to eke out a living but does not make enough money to cover school cost.

伯母、Beatrice, Joyce Aunt,

2019年

6月

11日

火

年一度のAgago県訪問 Annual Visit to Agago District

今年はいつものAdilangに加えPatongoにも。

This year’s visit included Patongo as well as Adilang.

Acen Harriet アチェン ハリエット(P.5 両親なし)Ktg Primary Schoolに通い、成績も上位を維持してきましたが、乳児の時、母親が死去(父親については情報ゼロ)以来育ててくれた親類の事情で今後Agago県のPatongoという町の叔母宅に身を寄せ、この写真の学校に転校することに。検討、相談し、引き続き当PRAfricaで就学支援を続けます。

Annual Visit to Agago District: This year’s visit included Patongo as well as Adilang.

1704: Acen Harriet, a fifth grader at Kitgum Primary School, has consistently got good grades. Her mother died when she was a baby. (There is no information on her father.) On account of the circumstances of the relatives who have raised her since then, she will go to live with her aunt in the town of Patongo in Agago District and attend the school in this photo. After discussing the matter, we decided that PRAfrica would continue to provide Acen with support.

転校手続きを済ませ一安心。制服も注文しました! 左から、これから世話になる叔父さん、図書館スタッフJoyce, 先生、Acen。Acen looks relieved after completing the procedures to transfer to her new school. She also ordered a uniform! From left: the uncle with whom she will live from now on; Joyce, a member of the library staff; a teacher, and Acen.

Angee Ireneアンゲー アイリーン(P.6 母あり)とお馴染みAdilangのOrina Primary School。彼女も成績良好で順調に進級。土曜なので学校はお休みですが集まってきた近所の子供たちと。

Angee Irene (sixth grade) and the Orina Primary School in Adilang. Angee also gets good grades and has steadily been promoted. It’s Saturday, so there is no school, but she has joined other neighborhood children.

母、弟妹、祖母、親類一同、近所の人たちと。With her mother, siblings, grandmother, other relatives, and neighborhood children.

2019年

5月

30日

木

ハイ、Odee~‼(こちらではチーズではなく野菜料理の一つオディーといいます) Say “odi”! (Here we say “odi” (ground nut paste) instead of “cheese.”)

二学期のスタートが近づき、休暇中、畑仕事の手伝いをして過ごしていた田舎の村々から三々五々子供たちが町に戻り図書館にも顔を出すようになりました。休館中、支援者の皆様から届いていたお手紙が一通また一通と子供の手に…。(P.数字は学年、下線は普段呼ばれている名前)

With the approach of the start of the second semester, children have begun to appear at the library after returning to town from villages in the countryside where they spent their vacation helping in the fields. We have been passing out letters from supporters that arrived while the children were on holiday. (The underlined names are those by which the children are ordinarily addressed.)

Akello Sharon (P.2)

Sisters Aber Fortunate (left P.3) and Agenorwot Mercy Oyella (right P.3)

Lubanga Ngeyo Emmanuel (left) (P.2) and Wokorac Dick (right) (P.7)

Rwot Omiya Innocent (P.5)

Aol Fiona (P.6)

2019年

3月

10日

日

支援者の皆様からのお手紙続々…一時帰国

Adyero Priska(アディエロ プリスカ 左から二人目)に、M.Wさんからいただきました。来週行われる実力テスト代をもらいに、補習(全員必修!)を受けに登校する途中、図書館に偶然立ち寄りました。同じ6年生の3人にも喜ばれてこの笑顔!

Otema Brian(オテマ ブライアン左)にM.YさんからとAgenorwot Mercy Oyella(アゲノルヲット マーシー オイェラ 右)にY.Tさんからいただきました。

他にもK.I, H.T, T.Y, N.R, M.O, Y.S, I.K (敬称略)から頂戴していますが、中・高学年以上の子ども達は、毎週土曜日、学校で全員対象の補習を受けるため、図書館ミーティングに来られません。平日も朝は7時前には家を出、帰宅は夕方遅くですので、図書館に来られるのは日曜のみ、しかし体調を崩したり、何か家で用事があったりと、2,3週間顔を見せないこともあり、お手紙を手渡し写真を撮ることがままなりません。今日は、受取人本人に代わって、ミーティング参加の低学年組の感謝の笑顔をパチリ‼!本人への手渡しと写真は、私共が一時帰国から戻ってからになってしまいます。ご了承ください。

2019年

3月

08日

金

67番目volunteer マリナさん 2018年 11月と2019年1月 67th Volunteer MARINA-san November 2018 & January 2019

Such a long time!!! 何年ぶりでしょうか、久々、”ヴォランティア手記”に新掲載!!

是非ご覧ください。

2019年

2月

25日

月

新図書館工事と図書館寺子屋 Work on the New Library and Our Private School

外壁下部周囲の湿気除け(黒い帯状の部分)の塗り直しが終了。前よりはマシ?

読書室の天井に亀裂が‼! 「天井が落ちてくるようなことは無い。ペンキを塗るだけで大丈夫。」とワーカーは言いますが…???

After no progress on the construction for 80 days, a few small repair jobs have finally ended. The outdoor lighting, which had not worked properly since right after the installation of the solar system, finally works! But the indoor outlet for the solar power doesn’t. It is supposed to be repaired later, but just in case we spoke to the district administrative staff ( Principal Asst CAO ) about it.

Repainting of the moisture-repellent section at the bottom of the exterior walls (the black part) has been completed. We wonder if it’s any better than before...

A crack appeared in the ceiling of the reading room! A worker said, “The ceiling won’t collapse. It just needs to be painted over.” Really?

新学年度が始まり、平日の一般子供利用者は姿を消しました。しかし、校納金(公立でも高額!!)や箒、トイレットペーパー、洗剤など学校に物納しなければならない品々、制服や学用品等が用意できず学校に行かれない子供たちが寺子屋塾への入塾を希望して連日続々と来館。前年末、20数名だった塾生の数が倍以上に!!!詰め込んでももう席が作れないので、就学年齢は6歳ですが、6、7歳の子は、帰ってもらうしかありません。「来ないでね。」といっても、毎日何名か来ます。Babaが指を使って1,2,3…10の数え方を教えています。

The new school year has begun, so young library patrons are no longer seen on weekdays. But some children can’t go to school because they can’t pay their school

expenses, which are high even at government schools, or provide the required brooms, toilet paper, detergent or other supplies, or prepare their uniforms or school supplies. Many of these

children have been coming to the library hoping to attend its school. At the end of last year there were 20-some students. This year that number has more than doubled! Even if they crowd in,

there is not enough room for all of them. So, although children start school at age 6, we have had to send the 6- and 7-year-olds home. But even if we tell them not to come, some come every day.

Baba teaches them to count to 10 on their fingers.

2019年

2月

08日

金

工事完全ストップのまま70日経過、さらに心配なことも…が、今回は明るいニュースがメイン!!

11月~12月に来てくれた67番目ボランティアのマリナさんのキトゥグム再訪‼! 二度目のケアプログラム実施。今回は、計画、準備の段階から、当日の進行、運営まで、当方のスタッフを前面に立て、ご自分は裏方に回り、助言者、相談役等を務めてくれました。今回のテーマは、『勉強に関連した辛い嫌な体験・良かった嬉しかった体験』。難しそうだったので、支援生の参加は中・上級生以上だけに絞り、一般の来館者も数名入れました。見つかった課題も含め、次につながる貴重な経験ができました。

Our 67th volunteer, Marina, who was here in November and December, returned to Kitgum to carry out the second care program. This time library staff handled everything from planning and

preparation through implementation while Marina worked behind the scenes offering advice. The theme of the latest program was “Unpleasant and Happy Experiences Related to Studying.” It seemed

like a difficult topic, so participation was limited to students in the middle and upper grades who receive support from the library along with several other library users. Including the problems

that were found, the program was a valuable experience that we will be able to build on.

初登校日!! 青シャツは、これまでと同じPrimary小学校、白シャツはPublic小学校。

First day of school! As before, blue shirts are worn by students in Kitgum Primary school, while white shirts are worn by those in Kitgum Public school.

彼女たちの家からは、Primaryは遠すぎるので、種々検討の結果やや近めのPublicに決めました。

These girls live too far from Primary school, so, after considering various options, it was decided that they would attend Public school, which is a little closer.

左から、

Akello Sharonアケロ シャロン(12歳)、Aciro Sundayアチロ サンディ(13歳)、Awilo Agnesアウィロ アグネス(8歳)、Adong Rose アドング ローズ(8歳)、Laker Beatriceラケー ベアトリス(9歳)同じ村の仲良し5人組。初めAgnesが図書館に。あと次々と。悪路片道1時間以上の遠距離にもかかわらず、全員ほぼ皆勤賞! 熱心な学習態度で、当初はA,B,C…も名前も数字1,2,3…も書けなかったのが、力をつけ、今年度から就学支援することに。Public小は面接だけなので、以前少しだけ学校経験のあるシャロンだけが2年生、後の4人は揃って1年生、同じクラスに。

Lubanga ngeyo Emmanuelルバンガ ニェヨ エマニュエル(11歳)実父は彼が赤ちゃんの時ゲリラに殺され、村で育ったが実母も一昨年HIVで死に、Kitgumの祖母に引き取られ、図書館に通うように。学校に通うのは、生まれて初めて。でも、図書館での勉強が生きて、転入テストで、2年生に編入! 担任の先生(右側)と。

今年度(2月スタート)から新しく就学支援する子どもたちの家庭訪問

Visits are paid to the homes of students who will receive support during the new school year, which starts in February.

2019年

1月

22日

火

さらに…水漏れの写真、昨年11月26日撮影。これで計24枚

2019年

1月

21日

月

さらに加わった問題点+シロアリ2つ目の巣づくりに着手!

2019年

1月

12日

土

やっつけ仕事写真 第二弾

コンクリートの強度を高めるのに必要な水やりをせず、セメントを塗って直ぐ黒タールを塗っている! 仕方なくBabaと子どもたちが、バケツで水を汲んできて撒いたが、ご覧の通りの雑な仕事のまま、姿を消して早や45日!

外ドアの丈が短かすぎ!「このままでは、蛇など小動物が出入りする‼」と強く要求、施工業者は初め「これでいいのだ」と言い張っていたが、ようやく丈を長くするための鉄板を溶接した。

外トイレのドアの閂。はまらなかったのをガンガン叩いて無理やりはまるようにしたので、ドアも壁もご覧のように傷だらけ…

雑なタール塗りだけでなく、ドアとドア枠が合っていないことも写っていた! 上の方は隙間がないが、下の方にいくにしたがって、間が最大5㎝程広くなっている。

上から落ちた壁の塊。Babaの掌サイズ!「もし下に子供でもいて直撃したら!?!」と聞いても、「そんなことはあり得ない‼」と県責任者も施工責任者も一笑。

2019年

1月

07日

月

新図書館工事 問題箇所の写真 第一弾

Apwoyo Katoo Mwaka~!! 明けましておめでとうございます。

新年初めのアップに相応しくない全然おめでたくない記事で恐縮ですが、新図書館工事の種々問題箇所の写真です。

2018年

12月

30日

日

図書館の現状

2018年

12月

17日

月

新図書館現状と子供から皆様への年末年始のご挨拶状

来年度(2月スタート)から就学支援を始める予定の5人です。

2018年

12月

07日

金

ケアプログラム CARE PROGRAMME

チェックイン チェックアウト

アクティヴィティ

グループ 1 グループ 2 グループ 3

参加者一同

家庭訪問

2018年

12月

03日

月

緊急&重要‼ 年末年始ご挨拶状について

お知り合いの中に、このHPをご覧いただけなさそうな方をご存知でしたら、宜しくお伝えください。

昨年皆様から頂いたお返事の一部です。悲しいことに、この中には、こちらに届いた時、既に受取人の子どもと連絡が取れない状況になってしまっていて、いまだに手渡せないものがあります。

These are some of the replies we received last year. Unfortunately, by the time the

cards arrived, we were no longer in contact with some of the children and are still unable to deliver those cards to their recipients.

2018年

11月

27日

火

67人目ボランティアのマリナさん&支援者の皆様から送って頂いた本 The 67th Volunteer Marina and Books Sent by Supporters

2018年

11月

14日

水

新図書館:建物周囲の舗装と待望のガラスブロックの設置 Paving around the Building and Installation of Glass Blocks

After the arrival of the glass bricks, the main cause of the delay in the construction, Baba Ogen measures them to be sure they are 10mm thick as ordered.

全3枚のうちの1枚目と3枚目を嵌め込むワーカーたち。Workers put the first and the third of the three glass blocks into place.

2018年

11月

02日

金

誓約書 AGREEMENT

支援通学生と保護者の緊急ミーティング。

An urgent meeting is held for students whose schooling is supported by PR Africa and their and guardians. After a discussion and time for questions, the students were asked to sign a written agreement to reaffirm the terms of the verbal agreement made when they began receiving support. Although over a month had passed since the start of the third term, several students had not returned to school or the library from villages in the interior and could not be reached, so it was feared they had dropped out. The meeting was held to raise awareness so that anything unusual would be noticed and addressed promptly and this problem would not recur.

文字を書き慣れているP.7(7年生)生も、ご覧の通りの緊張ぶりです。

慣れていない保護者に、ペンの握り方を教えるスタッフ。 心配そうにのぞき込む孫娘たち。

お祖母ちゃんの署名とサイン代わりの拇印押しが終わり、ほっと安心の孫娘。

2018年

10月

24日

水

新図書館進捗:150Wソーラーパネル4枚が付きました。Four 150-watt Solar Panels were installed!!

2018年

10月

10日

水

図書館塾生と支援子供たち

今回は、支援者の一人Nさんのご協力で、説明が日・英語併記になりました。今後も時々お願いする予定です。

2018年

9月

28日

金

図書館工事再開! そして日本の中学生から絵が届きました。

本プロジェクトのKitgum県責任者CAO代理のStephenが久しぶりに現場に。 彼の話では、1か月半くらいで,建物周囲の整地が終わり、敷石を敷いたり、植樹、花壇等を整えるとのこと。同時に、建物内部の未了部分(ガラスブロック!)やソーラー、雨水利用のための雨どいやタンクの設置、机やいす、書棚などの取り付け設置etc、順調にいって、概ね3か月位で、完了の予定・・・とのこと。楽しみです!!

日本の中学生:Gum氏の奥様が担当している美術部の生徒たちが送ってくれた日本紹介の絵を手にした図書館塾生たちです。それぞれが気に入った一枚を手にして。

P2の内容を学習している9人のクラス(今日は欠席2名)

P1レベルの9人(欠席3人)

アルファベットレベルの15人(欠席5人)

2018年

9月

15日

土

図書館大盛況

近所の子を連れてきて

”女の子を連れてきたLa賞”を

getの男の子。満席の利用者

たちに祝福されました。

4台の黒板を使って、2~5年生

が学習中(6,7年生は学校で

全員対象の補習を受けています)。

13~15歳の大きな男の子

たちですが、自分で描いた絵

のペーパー冠を被ってご満悦!

2018年

8月

30日

木

支援下級生の訪問

期末テスト前後のアレコレが一段落し、マラリア病欠の2名を除いて、下級生(P.2~P.4)が集まりました! 天の恵みのカボチャは、Aweko Babra(p5 両親ナシ) を預かってくれているPingoloya Gifty(P5母のみあり)の一家に贈呈しました。

2018年

8月

14日

火

支援上級生が訪問

先日お知らせしたカボチャ、あと数か月待つはずでしたが、工事再開に備えて、周囲の草刈りが行われ、収穫されてしまいました!

毎週土曜、学校での補習(全員対象)のためミーティングに来られない上級生が久しぶりに来たので、記念撮影をしました。低学年の子たちの写真は今度のミーティングで撮り、後日、載せます。

2018年

8月

06日

月

新図書館建設 最新情報!!

2018年

7月

29日

日

支援者の方々からいただいたお便りを手に

支援者の方々からいただいたお便りを手に、笑顔の、左からObedi Andrew(P4 両親なし)、Agenorwot Mercy Oyella(P2 母のみ)、Aol Fiona( P.5 両親なし)です。

2018年

7月

09日

月

新図書館休眠・支援生徒ミーティング

Babaが戻り最初のミーティング、8名が学校行事やマラリアなどの体調不良のために欠席でしたが、参加者は、ご覧の通り、元気いっぱいです。

2018年

6月

06日

水

Kitgumに戻りました

大変ご無沙汰しました!

Kitgumに戻り、早2週間以上経ちましたが、ほぼ連日雨。シトシトだったり暴風雨だったり…ですが、今は、昨日午後降り出したシトシトがまだ続いています!!

そのせいでどこかで電信柱が倒れたのかどうか、電気がほとんどありません!! 夜 宿舎での2時間ほどのジェネレーターが頼み、しかし、これで溜めた電気は翌日の図書館活動にとっておかなければならないので、撮りたまる一方の写真のupもままなりませんが、ようやく一部をupします。

Angee Irene(アンゲー アイリーン P.5 母のみ) Agago県(KItgum県から、クルマで悪路を片道3,4時間位)に恒例の訪問。 文具と支援者の方からの手紙を手にニッコリ!

家族8人で暮らす住居小屋の前で。昨年より2人妹弟が増えていました!! 聞けば、母親が3人目の夫と再々婚。抱いている赤ちゃんはその間の子。紫色の服の妹は、2人目の夫との間に生まれ、今まで親類に預けられていたけれど最近引き取られ、一緒に暮らすことになったとのこと…

Omara James(オマラ ジェームス P.3 母のみ) 今学期から就学支援することになりました。面接とクラス分けテストの結果、3年生に編入。支援開始に先立って、家庭訪問を実施。左から2人目の黄色と黒の縞のT-シャツ姿が本人です。写っている子どもは全て兄弟妹姉(母親が複数の夫たちとの間に11人生み、うち4人死亡、生存が7人。)Jamesの左隣のAnywar Patrick(アニワー

パトリックも図書館塾の生徒です!

母親が抱いている乳児を含め幼い弟妹達の父親(JamesやAnywarにとっては、3人目かの継父?水色の長靴姿)と母親が、力を合わせ、住居小屋の中に水が入ってこないようにと、溝を掘っています!

支援者様からの手紙を手にニッコリしている3人。左から右へ、

Opwonya Kenneth ( P.6 両親ナシ) Rubanga kene Dauzi (P.7 両親ナシ)

Can Kuru Nigrey( P.3 両親ナシ)

2018年

3月

06日

火

間もなく一時帰国します!

スーダンのTV撮影隊が来館しました!

編集後CDをもらえるそうですので、出来たらHPにupします!

CAO( Chief Administrative Officer 県事務官のトップ 中央政府が指名任命)が来館

左から右へAol Fiona( P5) Atenyo Fiona(P.4) Ajalo Mercy (P.4)(P数字は、今年度の学年)

いいかげんな見積もりのせいで工事中断に追い込まれた新図書館。立ち入り禁止のロープが張られ、為替差益利用可否の裁可がおりるまで約6か月の眠りにつきました。

就学支援孤児の中から、セカンダリースクール生第一号が誕生しました! 真新しい制服姿のAyubu Cevinです。

闘病中の元ボランティア・現支援者の方がいらっしゃいます。図書館教室組一同で、”負げて、たまっか!“とエールを送ります!

2018年

2月

13日

火

2018年度1学期スタート!!

手続き等、テンヤワンヤがようやく一段落しました。が、相変わらずの停電およびインターネット不調で、GovtのConstan’s OfficeとGum氏が頼みの綱です。隣の戦争博物館は今まで可能だった利用者への無料インターネット接続サービスを止めてしまいました!!

新学年直前のミーティング。数名が、田舎から戻っていない、マラリアetcでダウン、等で欠席でしたが、参加者は元気いっぱい!!

以下の写真説明で、名前は左から右へ、P.数字は今年度の学年です。

今学期から、就学支援生の仲間入りした4人。正規の通学は初めてなので、本当なら1年生に入学なのですが、図書館での学習が活きて、学力判定テストの結果、2年生に編入! 個々の家庭環境等は、“(就学支援”の欄で、既に支援継続中の兄弟姉妹の紹介文をご覧ください。

前列、 Omara Hope(オマラ ホープ Rwot Omiya Innocentの弟、母のみ) Otema Brian(オテマ

ブライアン Wokorac Dickの弟、母のみ)

後列、Aciro Peace(アチロ ピース Wokorac Dickの妹、母のみ)、 Aber Fortunate(アベー フォーチュネイト Agenorwot Mercy Oyellaの姉、母のみ)

職員会議のため、午前中で帰宅になった2、3年生が図書館に立ち寄りました。“新顔”の4人もいます!!

支援者の皆様からのお手紙を手に笑顔の Obedi Andrew (P.4 両親ナシ)、Pikica Marvine (ピキチャ マーヴィン P.3 両親ナシ)、 Aber Fortunate (アベー フォーチュネイト P.2 母のみアリ)、 Komagum Joshua (P.3 母のみアリ)

Anywar Joel (P.7 両親ナシ) Rwot Omiya Innocent (P.4 母のみ) Opoka Brian (P.7 両親ナシ)

Pingoloya Gifty (ピンゴロヤ ギフティ P.5 母のみ) Lamunu Lucky (P.5 両親ナシ) Ongom Ronald ( オンゴム ロナルド P.5 両親ナシ) Olebe Henry (P.4 両親ナシ)

Aling Gladys (P.7 両親ナシ) Ayubu Cavine (S.1 両親ナシ) S=セカンダリースクール、日米でいうハイスクール=高校のこと。S1~4が普通クラス、その上のS 5~6は上級クラス。普通クラス終了後、看護師や小学校教員等の養成学校に進めます。大学進学には上級クラス卒業が必要です。UGANDAはイギリス式で、小学校はプライマリー、P.1~7、ここまでが一応義務教育です。

2018年

1月

27日

土

新図書館進捗・支援者の皆様からのお手紙第一陣!

問題のガラスブロックについては、大使館と外務省本省との調整に入ったようです、ハテさて・・・

左上:正面ドアや窓枠の塗装が終わりました。BabaOgenもマズマズと。

右上:倉庫と読書室の間のドアにもペンキが塗られました。

左:内部の壁塗りもほぼ終了。奥の空間に“グラスブロック”がはめられる日はいつ……??

この後も続々ご到着なのですが、子ども自身がマラリア等で、学校での特訓(新7年生対象!)、田舎の村に行ってて…等の理由で、図書館に来ないので……、写真が取れ次第、UPします!

なお、「お父さん、お母さんにも宜しく…」等、書いて下さっている方がいますが、現在支援中の子ども達は、母のみいる子は数名いますが、実父がいる子はゼロですので、子どもに手渡す際、適当に文面を代えさせていただいています。個々の事情は、“就学支援”のページをご覧ください。各写真の説明は左から、です。

左上:Aol Fiona(両親ナシ), Aciro Becky(両親ナシ), Agenorwot Mercy Oyella(母のみ)

右上:Rac Kara Junior(両親ナシ), Ayerorwot Nancy(両親ナシ), Kinyera Eric(両親ナシ)

左:Anena Rita(母のみ), Wokorac Dick(母のみ), Adyero Priska(両親ナシ)

2018年

1月

15日

月

明けましておめでとうございます!

2018年最初の投稿です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新図書館の工事も佳境なのですが、難題も判明しています。

左:建物の周囲の壁に設置された夜間照明(防犯灯)

右:機械による研磨の後、さらに入念に仕上げの手磨きをかけているテラゾー床。奥に解決の兆しの見えないグラスブロック用の空間! 解決には、少なくても6,7か月かかりそ~です!! This Is Africa~!!!!

照明や電気配線工事も佳境、しかし、ガラスブロックが設置される気配は無し…原因は 市場価格の約10分の一!!! という超~大甘の見積もりによる資金不足のため!?!

左: 2017~2018年版最後のXmas & 新年特別”女の子を連れてきたLa賞”の受賞者2人と友達。

右: 昨年撮った集合写真が今年のカレンダーになりました。

3学期終了後、支援者が新しくなった子ども達。左から、Pingoloya Gifty(P.5 ピンゴロヤ ギフティ) , Aciro Becky(P.3 アチロ ベッキー), Agenorwot Mercy Oyella(P.2 アゲノルヲット マーシー オイェラ), Kinyera Eric (P.5 キニィェラ エリック), Ongom Ronald(P.5 オンゴム ロナルド) (Pは英国式でPrimary=小学校のこと、後の数字は学年です)

首都K’la詣の帰路、Gulu-Kitgum間の道路拡幅工事の最難所?!?にもようやく手が着いたようです!左端 黒白の欄干の間が今までの道路、そのすぐ右手、高い土手の上に、3,4倍の道幅の新橋が建設中です。

PRAfrica

Poverty Relief

PRAfrica

Poverty Relief